|

デジャブ(既視観)——フランス語で“Deja vu.”と書く。直訳すれば「すでに私は見た」。「あれ? ここ、前にも来たことあるような気がする」とか「今のこの感じ、以前にも全く同じ体験したことあったんじゃないかな」というあの不思議な感覚である。

この映画の主役は、テロ事件の捜査を進めるうち、時折、このデジャブの感覚に襲われるようになる。

彼が担当したフェリー爆破事件の捜査は、科学の粋を究めたものだった。彼が案内された部屋には様々な機械類が所狭しと並んでいた。この機械は、リアル・タイムで4日と6時間前の映像を自由に、どこでも見ることができるというのである。7機の人工衛星によって撮影された映像から3Dデジタル画像を合成するという設定も、今の世の中では「奇想天外すぎるよ!」と思えないところが、返って怖い気もする。

それに比べれば、これだけ監視社会の進んだ現在、過去の映像を克明に追っていけるという設定を受け入れることは、さほど難しいことではなかった。むしろ「4日と6時間前をリアルタイムでしか見られない」という限定の方が不自然にすら感じてしまう。これには歴とした理由があって、それがドラマの核心となっていくのだけれど、ネタばれにつながるので、ここでは敢えて触れないことにする。

それにしても、昔からデジャブが不思議でしょうがなかった。思い違いなのか、それとも、本当に来たことがあって、ただ忘れ去ってしまっただけなのか……結局、いつもわからず終いだった。

そこで、デジャブに対する興味深い研究はないか、探してみたところ、「以前に似た光景と遭遇したような気がする」というデジャブが起きた時、その記憶の再確認を可能にするシステムというのが見つかった。

早速、このシステムの開発者である関西学院大学理工学部情報科学科の河野恭之教授の研究室を訪ねて、デジャブをどのようにして再確認するのか、その方法について訊ねた。

すると、河野教授はこう答えた。

「私が開発した“Risidual Memory”は、デジャブ的な感覚に襲われた時に支援してくれるシステムです。具体的には『前にも来たことある気がするけれど思い出せない』という感覚に陥ったとき、実際にはいつごろ訪れたのか、そこで何が行われたのかなどについて、思い出させてくれるのです」

つまり、『実際には訪れたことのない場所なのに、なぜか以前にも訪れたような気がする』という本来使われている意味での“デジャブ”ではなく、あくまでも、実際には過去に訪れたことがあったのだけれど、その時の記憶がかなり曖昧になってしまった結果、『来たことがあるような気がする』という“デジャブ的”な感覚に陥った場合にかぎって、以前に来た時の情景と状況を詳細に再現してくれるシステムなのである。

仕組みは至ってシンプルだ。

ステップは3段階。

第1に“録画”。

カメラを装着し、起きている間じゅう、来る日も来る日も、ずっと自分の体験の動画をウェアラブル・コンピュータに記録し続ける。

第2に“検索”。

カメラから得られ続けているその場の画像に類似した映像区間をそれまでに蓄積(録画)された未編集の長大な体験映像記録から自動的に検索し続ける.

第3に“提示”。

「類似性の高い映像区間」が検索されたならば、その映像区間が「ユーザの現在地で過去に記録された映像」であるとコンピュータが自動的に判断し、再生画面に表示する。

つまり、“Risidual Memory”では「脳が記憶し、思い出す」という現象を「コンピュータが記録し、自動的に検索・提示する」という行為に置き換えるのである。

「ある特定の場所で起こった出来事を思い出したいとき、実際にその場所に行って“Risidual Memory”に検索させることで、当時の映像記録を確認するという備忘録的な使い方もできます」と河野教授は説明する。

わかってみると、実に単純な話だった。

だが、この「カメラを装着し、起きている間じゅう、ずっと自分の体験の動画をウェアラブル・コンピュータに記録し続ける」という考え方からは、さらにちがった目的のシステムも開発されているという。

物忘れ防止を支援してくれるシステム“I'm Here!”だ。

「このシステムの最大の特長は『忘れ物を減らすこと』です。ものを置いた場所が思い出せずに探し回ることって、よくありますよね。ある統計では、ビジネスマンがもの探しのために、1年間に150時間以上も浪費すると言われています。そんなムダな時間をなくしてくれる『もの探しのためのウェアラブルインタフェース』として開発したのが“I'm Here!”なんです」(河野教授談)

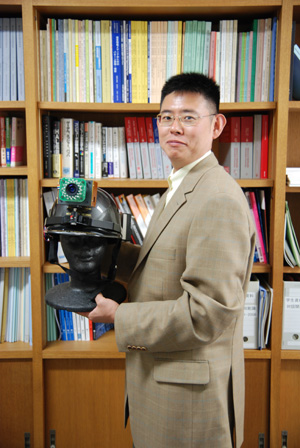

|

▲自ら開発した初期型の『もの探しのためのウェアラブルインタフェース』を手にする関西学院大学理工学部情報科学科の河野恭之教授。 |

「私は物覚えが悪いので、計算機に人生のすべてを覚えてもらって、あとで見られるようにしたい」と語る河野教授が「記憶の重要性」を痛感したのは、1995年の阪神大震災で罹災したのがきっかけだった。

夫婦で住んでいた兵庫県芦屋市のマンションも、倒壊こそ免れたが、室内はぐしゃぐしゃになった。同市内の実家は全壊し、そこから歩いて2分のところにあった阪神高速は無惨に倒れてしまった。

「悲惨な被害状況を記録したニュース映像などは残されていますが、自分の生活に関わる罹災の記録は、当然のことながらありません。何もかも、あっという間に忘れ去られてゆく。くやしいというか……あれだけの大きな出来事なんですから、個人的な体験も勝手にどんどん記録しておいてくれるものがあれば……」

そう当時のことをふり返る河野教授がウェアラブル・コンピューティングの研究を始めたのは、6年間勤めた東芝を退社した2000年、奈良先端科学技術大学院大学の情報科学研究科に助教授として迎えられた頃からだという。

「カメラを装着し、ずっと自分の体験の動画をウェアラブル・コンピュータに記録し続ける」という仕組みがいくらシンプルとは言っても、そこにはどうしても解決しなければならない大きな課題があった。

装備の軽小量化である。

この“I'm Here!”では、手に持っていたものを置き忘れた際に検索して見つけ出すことが重要な目的となっている。そこで「手に持っていたもの」の画像だけを自動的にコンピュータに覚えさせる機能が搭載されている。

動画記録用のカメラの脇から赤外線を照射し、その反射映像も記録。手に持っているもの、つまり近距離にあるものだけが赤外線を強く反射するので、その反射映像をもとに、手に持ったものの形だけを独立にコンピュータに判断・記憶させるのである。

この赤外線照射板付きのカメラが巨大で重いため、最初の装置はヘルメットに装着されていた。これでは「起きている間じゅう録画する」など不可能だ。

2004年には1.5kgあった装置が500gにまで軽量コンパクト化された。

河野教授が言う。

「私たちは『これでずいぶん日常的なものに近づいた!』と喜んでいたのだけれど、当時、共同研究していた奈良女子大の女の子たちに訊いたら『こんなんじゃいやだ!』『ヘルメットなんてかぶりたくない!!』など、散々でした」

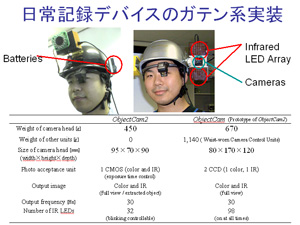

|

▲「日常記録デバイスのガテン系実装」とタイトルされた当時の装置。450gという重さもさることながら、この装備を「1日じゅう着けて過ごす」というのは、ちょっと無理があるように思える。 |

しかも、人がものをどこかに置き忘れるときは、往々にして、置いた瞬間に手もとを見ていないことが多い。つまり、人の視界と同様のフレームに設定されたカメラにも「置き忘れた瞬間」は写っていないことになる。

さらに、人間の首はよく動くので、目とほぼ同じ位置につけられたカメラで録画された画像は激しく動き、「観ていると酔っちゃうような映像になってしまうんです」

1度に3つの問題の解決を迫られたことが、返って功を奏することになった。

2005年、河野教授は1つの決断を下した。カメラ位置を頭部から腰に移したのである。

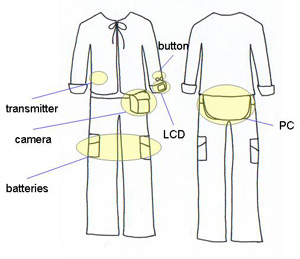

|

▲カメラを腰の部分に持ってくると同時に、バッテリーを腿に、パソコンをヒップにと、重量のあるものを腰回りに配置することで、荷重感の軽減にも成功。デザインの自由度も上がり、女性からの抵抗感も少なくなったという。 |

当然、ヘルメットをかぶる必要はない。

また、ものをどこかに置く行為というのは、腰の位置の付近で行われることが多いので、置き忘れる瞬間が記録される確率も格段に高くなった。

さらに、腰は頭よりも動きが安定しているので、映像も比較的安定したものが得られた。

こうして、2006年に発表された“I'm Here!”は、まさしく“ウェアラブル”な装置へと進化を遂げたのであった。

|

▲2005年10月に大阪で開催された「ウェアラブル国際会議ISWC2005」の中で、ファッション・ショー形式で発表された河野教授の旧型(写真左)と新型の「日常記録デバイス」。 |

この装置がさらに軽量コンパクト化されれば、様々な用途が考えられる。

例えば、高齢者や軽度の認知症患者の場合、複数の薬を決まった時間に服用したかどうか確認するためのシステムとしても期待できる。

「MPEG2の画質で録画した場合、一生でも700TBくらいという試算があります。つい最近、3.5インチで1テラバイトの記録媒体が開発されたというニュースもありましたから、この装置で一生の記憶を記録することも、決して夢ではないのです」(河野教授談)

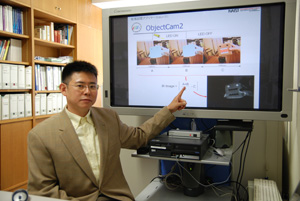

|

▲日進月歩の科学技術の進歩によって「“I'm Here!”はもっと軽量コンパクト化できますし、ファッション性も高くなります」と自信を見せる河野恭之教授。 |

今後、カメラも記録媒体もパソコンも、何もかもが高性能軽量コンパクト化してゆき、着けていることすら忘れてしまうほどに軽くて小さな装備になる日も遠くないだろう。

そうなると、この「一生を記録できて、いつでも検索可能」という技術の応用分野は、限りなく広い。

ただ、本当に“いいことずくめ”なのだろうか?

河野教授に、あえてデメリットを挙げるとすれば何か、訊ねてみた。

「大失態とか、深刻な失恋とか、積極的に『忘れたい記憶』や『消したい記憶』があっても、いつまでも記録として残されて、あるとき、つい検索して思い出してしまうなんてこともあるかもしれませんね。人間はコンピュータとちがって、自分の都合のいいように記憶を書き換えてしまいます。ですから、大好きだったひとに久しぶりに会ったとき、『あれ? こんな感じの人だったっけ!?』とがっかりすることも……そっちの方が問題だと思いますね」

この河野教授の話を聞いたとき、脳裡にフランスの作家アンドレ・モーロアの「忘却なくして幸福はあり得ない」という言葉が浮かんだ。

何もかもが事細かに記録され、望めばいつでもリアルに思い出すことができるけれど、忘れてしまいたいことまで克明に残ってしまうデジタルな“記憶”か、それとも、思い出したくないことのほとんどは忘れ去られ、いくつかは自分の都合のいいように書き換えられるけれど、覚えておきたかったことまでもどんどん忘れていってしまうアナログな“思い出”か……。

あなたなら、どちらを選びますか?

|