天元術とは、算木や算盤などの計算具を使う中国発祥の代数学のことである。算木には正数をあらわす赤い算木と、負数をあらわす黒い算木の2種類がある。これを算盤と呼ばれるマス目を書いた紙や布の上に並べ、その組み合わせで高次の代数方程式を解くことができた。

孝和は『算学啓蒙』を熟読し、天元術を完全に理解した。その理解のレベルは、もうひとつの数学書『楊輝算法』の朝鮮版本を書写した際に、その乱丁を正しく訂正できたことからもわかる。

しかし『算学啓蒙』の天元術には大きな制約があった。高次といっても取り扱えるのは未知数がひとつの整式のみで、しかも係数が数字の数式(たとえば 3x2+5x-22=0のような )に限られた。この限界は算木による方法の限界だと悟った孝和は、一般の整式もあらわせる独自の方法を考案した。それは算木の配列をそのまま紙に筆写し、式の係数に文字を付記することだった。

この表記法は「傍書法」とよばれ、等号やプラス記号こそなかったが、現代数学の記号法に通じるものだった。「傍書法」に基づいて開発されたのが「演段法」である。これは「配置」という一種の補助数を使い、その後、この補助数を消去して文字係数の方程式をつくる方法だった。

算木から記号へのこの転換は、和算の発展にとって決定的だった。「傍書法」と「演段法」を合わせて、算木では不可能だった文字係数の高次多元方程式に関する計算がはじめて可能になったからである。

この記号的代数学の体系は、のちに「点竄術(てんざんじゅつ)」と総称されるようになった。彼の点竄術の威力は次のようなエピソードからも証明される。

当時の代表的な数学書に和算家沢口一之のあらわした『古今算法記』(1671年)があった。天元術を解説したこの本の巻末には、天元術では解法がないとされる15の問題(遺題)が載せられていた。後世の研究者のために問題を提供するこの遺題という方法は、『塵劫記』から始まり、各地の数学愛好者の挑戦意欲を刺激した。これが和算のレベルアップに貢献した役割は大きかった。

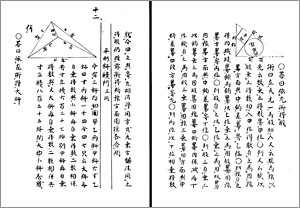

『古今算法記』の遺題は難問ぞろいだったが、孝和は傍書法と演段法を駆使して次々に解いていった。こうして日本の数学は中国の数学から抜け出して、独自の数学――和算への道を歩み出したのである。関はその成果を延宝2年(1674年)、『発微算法』という書にあらわした。これは生前発刊された孝和の唯一の著書となった。

『発微算法』東北大学和算ポータル所蔵

関の新しい数学は彼の弟子や理解者からは崇拝されたが、出る杭は打たれるのたとえもある。その抬頭を苦々しく思う和算家たちは、関の解法はでたらめで、答は間違いばかりだと非難した。また、その業績は中国の数学書の丸写しであり、しかも、それを他人に知られないよう書籍は焼却してしまったのだと指弾した。

だが、これはまったくの言いがかりだった。孝和の解法や解答が正しかったのはもちろんのこと、彼が参考にした数学書も当時、入手不可能なものではなかったからである。

![]()

|